正直僕は始め方をミスった節があって、最初からアレもコレもと詰め込み過ぎて、たのしさを置き去りにしてきてしまいました(今は楽しくやっています)

もしも、今の自分の知識を持って転生してやり直すなら、こんな感じで始めてみてはどうだろうかという趣旨の記事です

手軽に始めて長く続けていただくのがいいと思っているので、あまり難しいことには触れません

はじめての方でもわかりやすくRPG風に段階的にLevel Upしながら進めてもらえるようにしてみました

この記事を読んでいただくと、フィルム写真のたのしい始め方がわかります(たぶん)

フィルム写真をデジタル写真と単純比較することに意味はないと思っていますが、個人的にフィルムでしか味わえない魅力のようなものがあると感じています

ただ、フィルム写真をやっている人でも何を魅力と感じるかは人によってかなり違うと思います

現像するまで撮った写真が見えないドキドキ感なのか、やさしい光の描写なのか、フィルムカメラ自体の機械美なのか、フィルムらしい色合いなのか、モノクロのディティールの素晴らしさなのか、暗室での作業にたのしさを見出すのか…

なので、あなたが感じるたのしさや魅力はゲームと同じでプレイしてみないとわからないと思うのです

本稿では、すこしでも始めてもらいやすいようフィルム写真というゲームをどのようにスタートしたのしく進めていくのかを焦点に書かせてもらっています

操作方法やゲームの進め方がわからないゲームは本当にクソゲーだと思うの

注:これが正解というわけではないので、参考程度にお楽しみください。

あらかじめ断っておきますが、技術書ではないので専門的なことは省きますのでご了承ください。Level 1 – チュートリアル –

まずはどんなもんかチュートリアルに沿って楽しさを探るところからだと思います

あまり難しいことは考えずに楽しむことに集中しましょう

無駄にいろんなことができる必要はないので、まずは写真を撮ることそのものの楽しみを満喫してから、必要があれば機材や技術を磨いていった方がよいフィルム写真との付き合い方ができると思います

チュートリアルなんで、どうやったらスライムやポッポ(今の子わからんか)と遭遇できるか、戦闘の仕方やゲームの進め方、ポケモンセンターや武器屋、教会で何ができるかを確認する段階ですね

難しいことは置いといて、まずはどんなゲームなのか動かしてみましょう

だいたいの費用感(2021年6月時点)

- フィルムカメラ本体:約5,000~10,000円

- フィルム(1本):約850~1,400円(写ルンですの場合 約1,200~1,500円)

- フィルム現像+データ化(1本):約1,200~1,800円

まずは簡単に撮れる機材を

Level1でいきなり高価なカメラやいいレンズを使う必要はなくて、まずはどんな感じか実際に使ってみて感覚を掴むことが重要だと思います

ちゃんとした機材を買って始めた方がいいって意見もありますが、まだ楽しさを味わってもいないのに、何万も何十万もする機材を買うってしんどいし、始めてみるとやっぱり違うなってなるかもしれません

だから、最初はできるだけ負担は少なく、簡単に楽して遊んでもらったらいいと思います

- フルマニュアル(露出・ピント位置を全て手動)のちゃんとしたカメラでなくていい

- 動くかどうかわからないものは買わない(フリマアプリで動作確認なしは怪しい)

- お財布とよく話し合って無理のないものを選びましょう

チュートリアルにおすすめのカメラ

あくまでもチュートリアルなので、撮れることを前提に安価で手軽に使えるカメラをおすすめしています

最初なので中古ではなく、新品で手に入りやすいものを紹介します

写ルンです

| レンズ | 32mm F10 |

| シャッター速度 | 1/140 |

| 焦点距離 | 1m〜∞ |

| 使用フィルム | 35mmフィルム |

| サイズ | W108mm H54mm D34mm |

| 重量 | 90g |

フィルムは最初から入っているので、手軽に始められます

これもおすすめ

かわいいデザインのモノクロ版の「写ルンです」です

ILFORD SPRITE35-II

| レンズ | 31mm F9 |

| シャッター速度 | 1/120 |

| 焦点距離 | 1m〜∞ |

| 使用フィルム | 35mmフィルム |

| サイズ | W119mm H67mm D44mm |

| 重量 | 122g |

フィルム入れ替えて、繰り返し使えます

HOLGA 120N

| レンズ | 60mm F8 |

| シャッター速度 | 1/100・バルブ |

| 焦点距離 | 60mm~∞ |

| 使用フィルム | 120フィルム |

| サイズ | W102mm H140mm D76mm |

| 重量 | 195g |

ホルガといえばトイカメラのイメージが強いですが、綺麗な写真が撮れます

フィルムを入れて撮ってみる

画面の前の聡明なあなたは既にお気付きかもしれませんが、フィルムカメラで撮るためには、揃えないといけないものがあります

そうです、カメラにフィルムを入れなければ、いくらシャッターを切っても写真は撮れません

- カラーかモノクロかは好きな方をまずは試しましょう

- ISO感度はよくわからなければISO400くらいをおすすめしておきます

- とりあえず、何でもいいので撮ってみましょう(身近なものでいいと思う)

フィルムサイズには35mmフィルムと120フィルム(ブローニーフィルム)など種類がある

自分のカメラがどのサイズのフィルムを入れたらいいか確認する

フィルム装填の仕方はカメラ毎に違いますが、大きくは違いませんので代表的な例を挙げておきます

写ルンですなどのレンズ付きフィルムをお使いの方は、既にフィルムが入っていますので、安心してください(写ルンですの場合、少しでも暗いと思ったらフラッシュ使いましょう)

もしカメラの使い方がわからなければ、販売店で聞くか、YouTubeなどで機材名を検索して調べてください

フィルムを装填できたら、難しいことはいったん忘れて、まずは好きに撮ってみましょう

フィルム現像に出す

撮り終えたフィルムはフィルム現像に出しましょう

町の写真屋さんなどで大丈夫ですよ

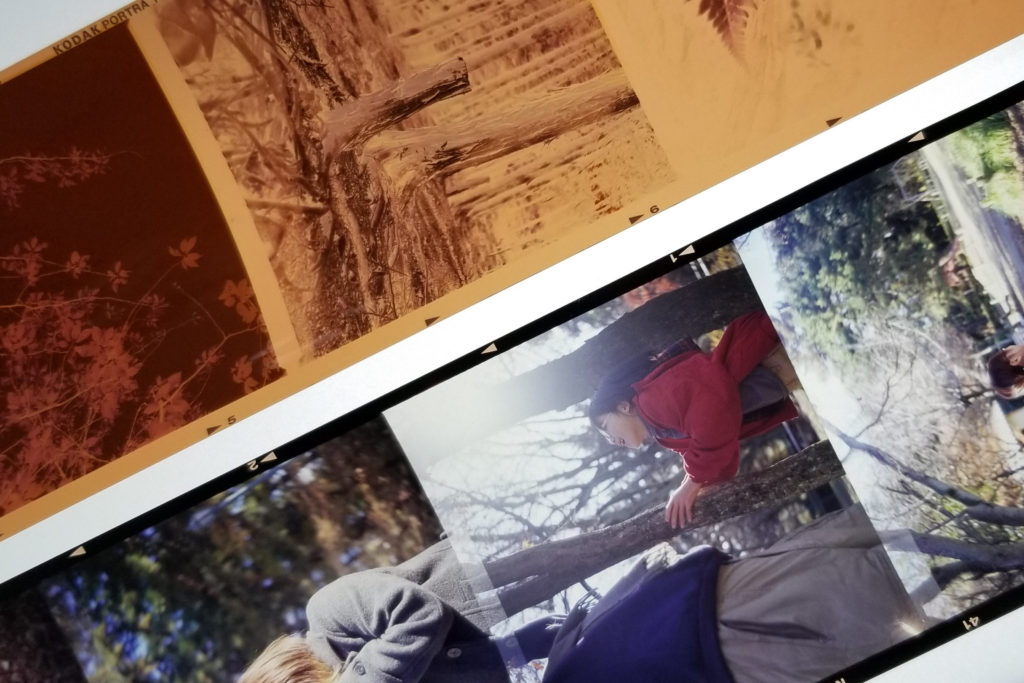

この時、フィルム現像だけしてもらって、ネガフィルムだけ見てもどんな写真が撮れたかわからないので、現像と一緒に同時プリントかデータ化してもらってください

現像済みのネガフィルムの返却が「あり/なし」で選択がある場合は必ず「返却あり」

※返却してもらえないお店はおすすめしません

サービスがきめ細かく、遠方の方でも郵送サービスで手軽にご利用できます

撮った写真をたのしむ

撮るのと同じくらい大切にしてください

中には、失敗した写真も何枚かあると思います

ブレたり、露出が間違えてたり、感光したり、レンズキャップつけたままだったり、みんな色んなミスを重ねて上達するので、失敗も含めてたのしみましょう

最初見た時にはいいと思えなかった写真も、何年後かに見返すと「あれ?この写真いいじゃん」と思えることも割とあります

現像済みフィルムは必ず保管しておきましょう

プリントやデータ化した現像済みフィルムも必ず残しておきましょう

データ化やプリントした後でも必要になることがあります

どんな状態でもいいので、とりあえず手元に保管しておいてください

理由が気になる方は以下の記事をご参照ください

「現像済みのカラーネガフィルム」は置いとくといいぞの話|ギャラリーソラリス

Level 2 – 初めての装備選び –

RPGだと、めっちゃアガるところですね

最初のポケモンをヒトカゲにするか、フシギダネにするか、それともゼニガメにするか、はたまたピカチュウにするか、僧侶なのか、魔法使いなのか、それとも魔法戦士なのか、迷いどころですね

ネットで調べたり、カメラの本読んだり、実際に使っている人のインスタやWebページを見てみて、妄想をどんどん膨らませましょう

チュートリアルで少しでもたのしいと思って、フィルム写真やってみようかなとなってくれたら嬉しいです

次のステップは装備ならぬカメラの選定です

チュートリアルで紹介したカメラでももちろんよいのですが、自分にあった機材を手に入れてフィルム写真をフルに楽しんでもらいたいと思います

決してよい機材を手に入れることだけが最良の道ではありません

曲者や変り者と相性がいい人もいますよね? 自分に合う相棒を見つけてあげてください

どんな写真を撮りたいかを考える

カメラというのは写真を撮るための道具です

まずはどんな写真を撮りたいかを考えて、撮りたい写真にあった機材を選ぶのがよいと考えます

- 今まで撮った写真を見返してみて撮りたい写真を考える

- いろんな写真に触れる(Instagram、写真集、展示など)

- 撮れなかった写真について考えてみる

- スマホなどで撮った何気ない写真を眺めてみる

フォーマットとは?

中判フィルムカメラに興味がある人は、645や67などの数字をよくみると思います

これはカメラのフィルムへの露光面積の対比のことです

フォーマットによっても雰囲気が変わりますので、中判カメラを検討する際は気にしてみてください

- 645(ロクヨンゴ)=ほぼ6cm×4.5cmで16枚

- 66(ロクロク)=真四角のほぼ6cm×6cmで12枚

- 67(ロクナナ)=ほぼ6cm×7cmで10枚

- 69(ロッキュー)=ほぼ6cm×9cmで8枚

35mmフィルムは通常2.4cm×3.6cmなので、かなり大きいことがわかってもらえると思います

フィルムにもさまざまなサイズがあるので、使いたいカメラでどんなフィルムが使えるのか見ておいた方がいいですね

どんな機材があるのか調べる

実際にどんなタイプのカメラがあるのかを見ていきましょう

その時にフィルムのサイズやレンズが交換できるものなら、どんなものが使えるのか見ておくのもいいですね

使いたいレンズがある人はそれを軸に探すのもいいかもしれません

Instagramのハッシュタグ検索で結構色々な作例見れるので、気になったら調べてみましょう

一眼レフカメラ

ピント合わせがしやすく、扱いやすいカメラです

レンズ交換式のものであれば、いろいろなレンズを試すことができます

レンズごとにマウントというのがあるので必ず確認すること

二眼レフカメラ

ファインダーが上についているので、覗き込んで使うカメラです

だいたいウエストの辺りで構えることになるので、普段目線で見ているのとは違う視点で撮れるのが面白いカメラですね

なぜ二眼なのかというと、ファインダー用レンズと撮影用レンズに分かれているからです

また6×6という真四角に写るフォーマットなので、特徴的な写真が撮れます

レンジファインダーカメラ

決定的瞬間を切り取るなら最適な選択です

一眼レフカメラのようにファインダーを覗いて見える像と撮れる像が同一のものとは違い、被写体に近寄った際に若干のズレはあります

詳しい説明は省きますが、ファインダーで見えている像はレンズを通しているものではないのですが、ちゃんとピント合わせができるようになっているカメラです

構造上小さいカメラが多いです

ハーフサイズカメラ

35mmフィルムを縦に半分にして撮れるので、2倍撮れるカメラです

コンパクトなものが多いですし、気軽に持ち出してたくさん撮れるのがいいですね

中古で買う際のポイント

欲しい機材がどうしても中古でしか手に入らない場合もあります

中古でも様々な状態のものがあり、状態について説明を書いてあるのでそれを参考に選んでみましょう

クモリ

これは主にレンズに使われるのですが「レンズクモリ有り」と表記があるものはこれに該当します

レンズのガラスに含まれる物質が、経年で変質しまい写りがふんわりになってしまう状態

モルト

緩衝材や遮光材として使用されているウレタン素材のモルトプレーンのこと

経年劣化しボロボロと粉塵になったり、脱落したりしている可能性がある

中古でよく「モルト交換済み」と表記されているものは、このモルトを新しいものに変えてくれているということ

動作確認済み

中古のカメラなどで動作確認をしていることを言います

とりあえず使える状態だというくらいに認識していいと思います

フリマアプリなどの個人出品者の場合は、どのレベルで確認されているのか確認した方がいいかもしれません

オーバーホール

カメラやレンズを分解して、調整・修理することを言います

グリスや潤滑剤等を入れ替え、状態の悪い部品は可能な範囲で状態のよい部品に入れ替えます

状態のよくないものについては、オーバーホールに出すのも手です

内容にもよりますが、2万円くらいで直るものもあるので一度相談してみてもいいかも

こんな製品もあるよ

スマートフォンとこれさえあれば、どこでも簡易的なフィルムスキャンを行えるようです

SNSにあげるのにはこれでも十分って人にはいいかもしれません

Level 3 – 露出(=適切な明るさ)を覚える –

露出=適切な明るさの基本を覚えることで、例えば晴れた屋外で撮るだけではなく、室内の少し暗いところであっても露出を合わせて撮ることができるようになります

露出のミスが少ないとそれだけ多くよい写真が撮れるようになります

露出=適切な明るさの基本

露出とは、フィルム面に当たる光の量(写真の明るさ)のこと、絞り値とシャッタースピードとISO感度の組み合わせで決まります

フィルム写真では、ISO感度はフィルム毎で決まっているので途中で(撮り終える前に)変えることは基本的にできません

なので、絞り値とシャッタースピードを調整して、その都度適正な値にしていきます

写真の明るさを決める重要なところなので、オーバー(明るい)かアンダー(暗い)か、どこの部分の明るさを重視するかなど選択していきます

後ほど、露出を測る方法について触れますが、露出をしっかりと測って撮るということがいちばんよいのですが、毎回それができるとは限りません

ネガフィルムを使っている場合、ある程度の露出の誤差は許容されます

この状況であれば、シャッタースピードは1/250で、絞りはf11くらいかな(入っているフィルムのISO感度400)と少しずつ感覚を掴んで撮れるようにしておくことをおすすめします

露出を測る方法

カメラに露出計が内蔵されていて、正しく動作していればいいのですが、内蔵していない場合や動かない場合もあります

その際に便利なのが、スマートフォンの露出計アプリです

厳密な露出ではないですが、大きく間違うことはないので、露出によるミスを防ぐことができます

もちろん、専用の露出計を買うのが一番ですが、お財布と相談してみてください

Level 4 – いろいろ試してみる –

ここまででカメラを手に入れて、正しい露出で撮れるようになりました

フィルム写真を楽しめるようになったので、ここからは楽しさを広げていきたいと思います

いろんなフィルムを試してみる

色々な種類のフィルムがあります

ISO感度が違うだけでなく、フィルム毎に特色があるので色々と試して遊べるのもフィルム写真の醍醐味のひとつです

カラーネガフィルム

モノクロネガフィルム

違う機材を試してみる

もしお財布と相談して余裕があれば、今使っている機材と違うものを試してみてください

レンズ交換式のカメラであれば、レンズの画角を違うものを買ってみるのもいいと思います

例えば、28mmのレンズを使っている人は50mmや中望遠レンズを試してみたり、コンパクトフィルムの人は二眼レフなんて試してみたりしてはどうでしょう

機材が変わることで、写真を撮る視点が少し変わるので、経験としておすすめします

写真を大きくプリントしてみる

楽しくてきっとたくさん撮って、データや同時プリントしたものはしっかりと手元に置いてお気に入りの写真は何度もみていると思います

ぜひそのお気に入りの写真を大きくプリントしてほしい

写真は見る大きさによって、見え方も変わりますし、額装して部屋に飾るのもおすすめです

四切やA3くらいなら3,000~4,000円くらいでお店でプリントしてもらえます

Level 5 – 冒険を楽しむ –

ここまできたら、後は自分でフィルム写真の楽しさを深めていってください

最後に色々な楽しみ方と一緒に始め方をミスった僕の楽しみ方を紹介して終わります

楽しみ方の例とおすすめ

家族写真+額装

写真をやっている人で意外と身近な人を撮らないっていう人もいますが、個人的には身近な被写体として撮ってほしいと思います

別にSNSにあげたり、作品として発表したりしなくてもいいので、家の写真立てや額に小さなプリントでもいいので飾ってみてはどうでしょうか

モノクロフィルム自家現像+フィルムスキャン

モノクロフィルムをやっていく方には、できれば自分でフィルム現像をすることをおすすめします

そこまで難しくないですし、モノクロ写真の質感をコントロールするのはフィルム現像のプロセスなので

しかし、現像したフィルムをさらに暗室でプリントとまではなかなか踏み切れない方に、フィルムスキャナーをおすすめします

GT-X830 で大抵のフィルムはできますし、普通に綺麗なスキャンデータが手に入ります

プリントを楽しむ

フィルム写真だからと、暗室に入って自分でプリントする必要はありません

最近の印刷サービスはほんとうにいろんなものがあるので、自分だけの制作物を作ってみるのもいいですね

UNIQLOのUTme!とかたのしそうですよね

フィルム写真の楽しみ方は人の数だけ

撮った写真の楽しみ方はその人の数だけあります

何か正解があるということはありません

自分で見て楽しむのも、SNSでいろんな人に見てもらうのも、ギャラリーなどで展示で発表するのも、どちらがよりよいというわけではなく、それぞれに楽しみ方があるので存分に楽しんでください

マツオカ ヒロタカの場合

最後に、僕はどんな風にフィルム写真を楽しんでいるかを紹介して終わりたいと思います

どんな写真を撮っているか簡単にいうと「生活の中で目を惹かれたものを中心に、日常から覗くありふれた一瞬の美しさ」のようなものを撮っています

フィルム写真の中で、暗室でプリントを作る作業がいちばん好きなので、レンタル暗室でプリントして楽しんでいます

自分で色合いや階調を調整してプリントとして出てくる瞬間がほんとうに最高なので、フィルムが買えてプリントする環境がある限りは、これからも続けていきたいです

プリントした写真作品は、ギャラリーなどで展示して発表しています

まとめ

最後までお付き合いいただきありがとうございました

すこしはフィルム写真を始めようとする方のハードルが下がっていれば幸いです

スタートに必要なのは、ちょこっとの好奇心くらいです

成り行きで始めたものが少しずつ大事なものになったりするかもしれないので、好奇心があるなら始めてみませんか?